导读:净土教法就是起用佛果,佛果来作为起因,那我们就能得到易行的结果,净土直接讲的完成式的受用。圣道是个起修方便,取用的是起修,是各自根据你自己的能力,来择取了不同的修持的角度,产生了不同的修行结果、状态。净土是佛力载负九界,同享同用。这一点要是区分不开,我们等于遇到净土,没办法学净土。

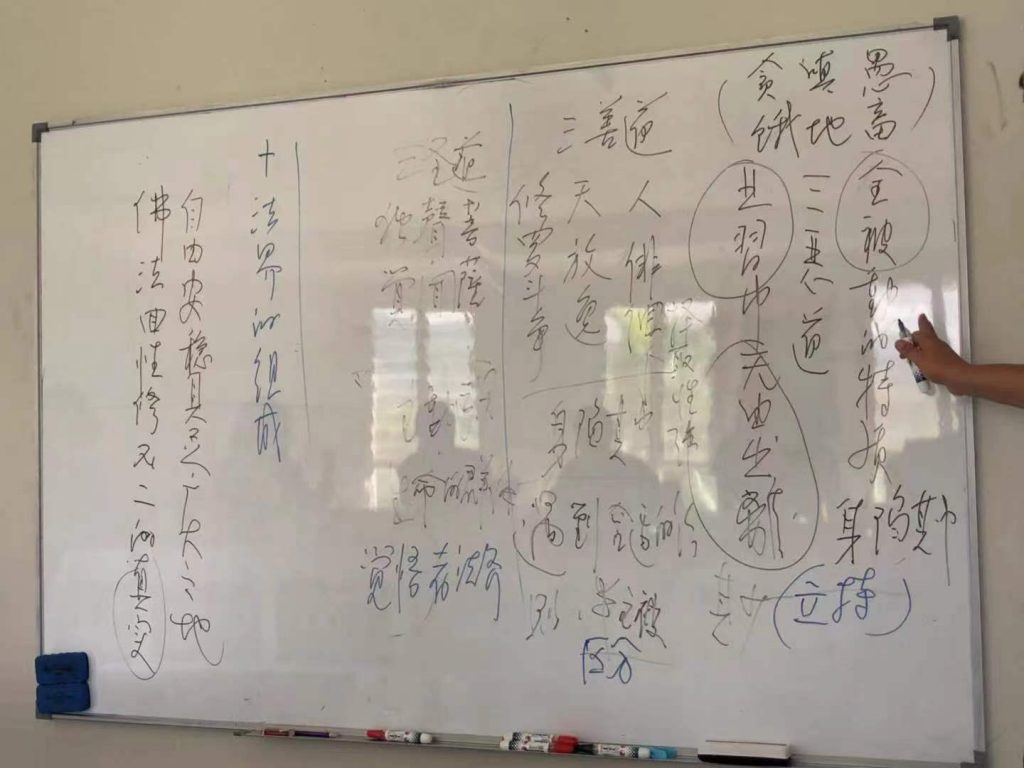

一、形象化地来看十法界(参考图一)

师父:画个曲线,这个形象很简单,是大家都可以取舍的一个状态。

过去说“谦受益,满招损”,这个平和呢,它就会出入自由、平稳,这个状态,它是从一种形象、心里产生的作用。

因为今天,想讲一讲净土跟其他法门的一些差别,圣道难行,想讲这个的,把这个图来作一个提示。

实际,我们通过形象就很容易感觉到一个特定的作用力,就能体会到这个作用力。

像“谦下”的这个受益,往往我们就说它有省心的东西,有自由的东西。这个呢(指:满招损),我们都知道,它真是也看得远也站得高,但是它会主动的拘,拘于此,它就会有招损的东西。

我们一般说,自私的是“我”,自我。这讲的,性德。这有一个我们平时取舍的状态,这两个是取舍的状态。为啥把它跟它连到一起呢?因为这个难行、易行特别重要。这一段,在净土讲法的争论上,我看得比较多,这个争论特多,特别厉害。我就想通过这个形象的东西,让大家来了解净土跟圣道的特质。

实际,佛陀的功德来自于这个东西,性修不二的平等。我们一般的,要么这样,要么这样。起码说,假设把这当成世智,世间的智慧,那这个(指:谦受益)呢,就是世间的福报,这个受益;那这个地方(指:满招损)呢,我们的自我越大,就招损啊。这就是所谓的我们这个“我”的选择嘛。这是个世俗,世俗取向。

实际,我们也有平等的时候,每个人都有平等的时候,说它的本质是一如的。这个受益呢,是我们常在世间表达的一个东西,每个人世间的福报。

那净土跟圣道,难行易行,它的形象是什么呢?我想从形象上来比喻,俗谛,乃至说真谛。因为这个平等啊,性修不二啊,实际是真谛所显,来表达一种东西。

我们先在概念上应该知道,形象上很直接,谦受益啊,满招损啊,平等与自由啊,我们很容易看得到。

那我们来说十法界。

佛的法界,佛回归了性修不二这样一个真实功德上来了。

像刚才的形象是一样。

这个三恶道,有他全被动的特质。好比说愚痴,是畜生道的被动;嗔恨,是地狱道的被动;贪婪,是饿鬼道的一个被动。他在这种业习中,没有出离的理由,无由出离。这也像我们刚刚画的高山、洼地、平地,那样来看,它就真是一个洼地。这个洼地受什么益呢?他受的也有“益”,他的“益处”,是他的业习无由出离,身陷其中了。

我们通过这个形象(再)看善道。三善道呢,人类的徘徊,天人的放逸,修罗的斗争,这也使他们身陷其中。但其中,人的徘徊,这个择取性强,他有择取的方便。虽然身陷其中,他有部分的自由,好比说遇到合适的法则,大家有出离的机会。那地狱呢,极少,以后我们可能会谈到,这样的法则很少。

三圣道的菩萨、声闻、独觉,他们已经是主动运用生命。

这个(指:三善道)是半主动半被动,被动和主动参半的这样一个生命状态,这(指:三圣道)是主动运用生命的一个群体。不同群体。

我们看这样一个十法界的组成,就像我们刚才画的曲线一样,你这么来看它,就是把它简单化。

好比说这个被动的无由出离,把它特立出来,夸张它,来区分于这些半主动半被动的一个状态,有意识地把它区分,主动地把它区分。这个主动的群体,或者我们说是觉悟的群体,他们觉悟些什么呢?觉悟的群体,觉悟者,觉悟的法界。我们像画直线一样,通过形象来看,这个特立就是为了让我们形象地来了知三恶道的特质,了知三善道的特质,了知三圣道的特质。

这六道众生是轮回,轮回也就是被动,被动不觉,或者不是全然觉悟。这一类是觉悟(法界),六道有情觉悟,都可以步入这样的法界。

把它区分开来,就像我们看曲线一样,来了解它,在心目中有个形象,来了解这些东西。那我们对这个十法界的组成呢,就像看曲线一样,一目了然,实际就是简单化自心,就像形象地来处理问题是一样的。

我接触过很多人学习净土,还回到净土上,就是不直观,就造成了我们认为十法界太复杂,把它复杂化了,因为它很繁荣啊。这个繁荣下面一复杂,那我们这个区分、清晰,就像那个直线、高线一样,那么直接、直观的东西越来越少,就掩盖了,我们的思想、意识、观察能力就被掩盖了。那简单化、形象化的直观呢,是学习法则特定的一个方便。这一点呢,我作一个提示。

先把十法界,我们也简单化,就像曲线一样,我们来处理生命的一些状态,世俗的一些状态,或者出世的一些状态。

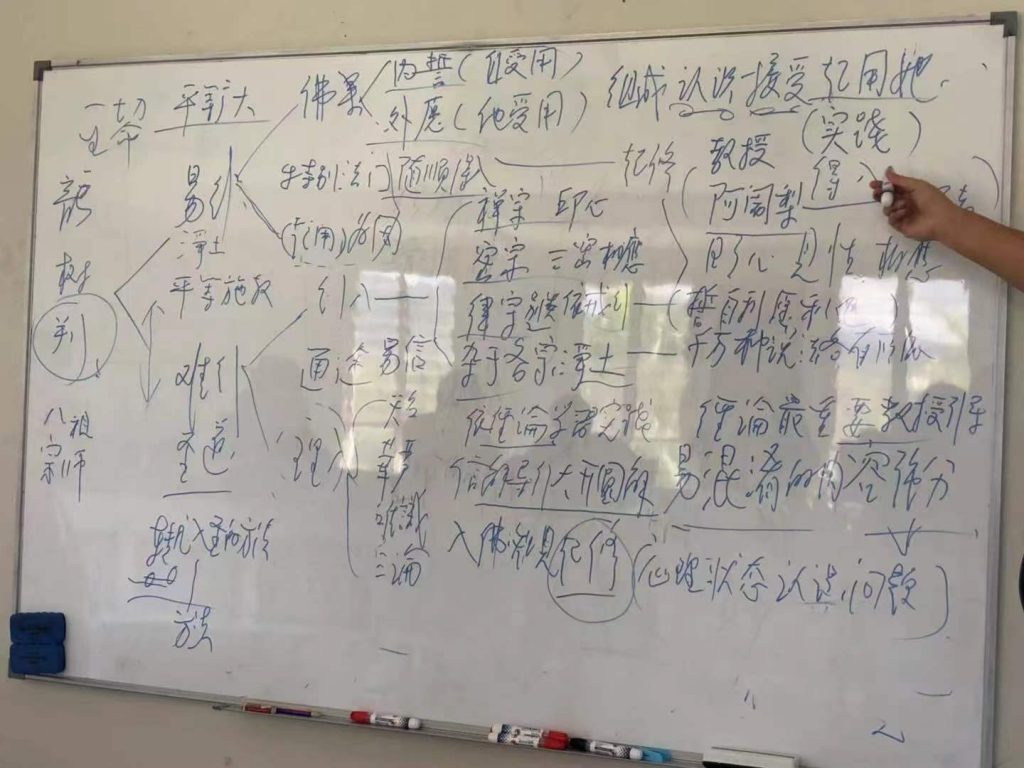

二、龙树菩萨所判之难行道与易行道(参考图二)

所以我们提难行与易行了,这个是龙树菩萨判的,不是其他人判的,我们知道它的来源就好了。因为龙树是我们中国所有传的八宗的祖师,八宗都尊崇他,所以说他这是个标准答案,以他这个判来判。

为了简单,说这个易行,到底易在什么地方?难,难在什么地方呢?我们也把它简单化。

因为我们这儿有八个宗,难行又分“行”与“理”。我就把它曲线化,大家像看曲线一样,有那么个概念,把它简单。

行入,有这么几宗。像禅宗,这个行入是特别重要的,它不要你去看那么多的教理啊什么,最主要在心地上用功;密宗,三密相应啊什么;律宗,戒律的实践啊等等。当然,现在也有一种杂于各宗的净土,大家追求功夫啊,追求什么福善福德啊、忏悔啊等等,什么明心啊,什么功夫成片啊,很多。这也有其中一分。

理入呢,像天台、华严、唯识、三论。这些教下呢,它最重要最重要的,是依经论来学习、实践,信解的东西特别重要,信解导行。所以说,理入就是信解导行,它最重要的,这些宗教一定是以信解来导行的。过去要大开圆解,入佛知见,这样来起修。

一定把它简单化,不要复杂,一复杂,它就看不清了。

这个是理入的一个特质。因为现在我们讲的就是中国的八宗嘛。这个特质,它重在开圆解,入佛知见,来起修,所以称为理入。

我们把它曲线化,是不是这样,先不管它,曲线化。

行入呢,禅宗的印心,密宗的三密相应,律宗的依戒而行。

这个呢(指:杂于各宗的净土),就是千万种说法,各有依从,各有所依,来路不一样,说法特多。

这是龙树判的。

圣道呢,我们称为通途,就是大家都这么讲的,法则就这么多,很多,通途施教;这易行呢,是别开生面,它不是通途,所以称为特别。

一定把它曲线化,要不然,我们看不懂这个,什么叫难行,什么叫易行啊,看不懂。

因为通途易信,它特别容易信。为什么通途容易信呢?因为这里面太多就是施教的转凡入圣,它重要的就是有“转凡”这个过程,人很容易就相信了。因为要先了解凡、讲凡,入圣这个“入”就是方法,入圣的方法,就是所谓的圣道,就是转凡入圣。

这个地方(指:净土)没有,它纯粹是平等施教,它完全不一样。一定要把它平面化,就是把它曲线化。它(指:净土)最重要最重要的是什么呢?就是佛果,它的易处是佛果。

这个佛果,怎么来起用佛果?这是净土教法的一个特殊内涵,特殊内涵就在这个起用佛果的问题上。这个佛果呢,它有个认知,就是内誓外愿。内誓,就是所谓的自受用;外愿,就是他受用。

一定把它曲线化,一定把它形象化,来感受,把它简单,这些很多内容就可以约简它,但是关键点要记住。

佛果一定是由自他受用组成的。我们认识这个佛果,就能起用她,认识、接受,你就能起用她(写这个“她”吧)。我们就能认识、起用,来起用这个佛果。

这个教法的特别,就是怎么来起用这个东西。这个起用,就是为因。什么因呢?佛果为因,实际就是起用佛果,这样一个特质。这个因是什么呢?佛果来作为起因。

它的特质,跟这个(指:圣道)的差异很大很大的。

这个特别法门就是随顺得入,这在《往生论》中处处有讲,很直接,实际就是来起用、来接受这样的一个起修。他的起修就是随顺得入,跟这个开圆解,跟这个三密相应、印心、依戒而行,这种行入,这种理论,或者这种杂说,是有异的,这个异处在哪儿,大家一定要看清楚。

往往,这个地方就是明心见性(指:禅宗),三密相应(指:密宗),或者说戒行(指:律宗)。

实际,这里面(指:律宗依戒行)也有内誓的东西,没有受过戒的人,不知道这里面最主要是誓愿。这是自利。那你为什么不往易行上判呢?现在不好判,我们先把它曲线化。自利,也有愿、利他,有这个东西。实际,这里面有互融性。

难行、易行也有互融的东西,但我们现在,像高山、坑洼、平线,来先这样看它,这样判,称为是判。

实际,把它原来混淆在一起的东西,或者易混淆的东西,强分。强分的是什么呢?这个易混淆,实际就是心理状态。为什么说是心理状态呢?就是你对它认识上的问题。先要把它曲线化,我们大家就把这个心理状态清晰它,实际就是强分,来清晰它。一定要知道,这个判是强分的,在本来平等的法则中(强分)。佛教的教法都是平等的,这个没问题,但是容易混淆,你了解不了这个状态,这时候容易混淆,什么圣道,什么什么什么的。

我们认识佛果最简单的方法,就是内誓外愿。通过自他受用的认知、接受、实践,那我们就能所谓的易行,得到这个易行的结果,就是它这个特别,得入。

这个(指:圣道)呢,真是起修很重要,所谓明心见性的起修啊,相应的起修啊,誓愿啊。像这个地方(指:律宗)又有跟净土有类似的东西,但这太复杂。这是密说,或者说别类说,就是一小群人说。像律宗,它就是哪一类哪一类的人,是别类说,就不能往这个易行上去判。因为这(指:净土)是广大行,就是平等、广大的一个行为,是面对一切的,一切生命,这有它的特质。

像这个(指:律宗),它有区分,它一定也是依誓愿来作为的,像这(指:净土)也是依誓愿来做,像他们这些(指:其他宗)也要有立誓,不立誓不行的。

行入的呢,阿阇梨最为重要。阿阇梨就是所谓的传承者,这是最厉害最厉害的。像这几宗(指:禅宗、密宗、律宗等),离开阿阇梨,决定无所成就,没法成就。

这个(指:理入)呢,是经论最重要。开圆解,方起修。

这个(指:行入)呢,三密相应也好,明心见性也好,必须要有阿阇梨的教授,这个教授十分十分地精准,才可以。这没有教授是完全不成立的,任何一个都不成立,包括这个杂修的净土,没有很好的教授,都不成立!

这个(指:理入)呢,经论最重要,然后有教授引导,这个也是很需要的,但不是绝对的,因为也有冥授。

这个呢(指:行入的阿阇黎),基本上是脱离不了的,十分地重要,十分地重要。

这一点,大家要先把它曲线化、形象化。难行、易行。

这个认知特别简单,我们对自他受用的认知,特别地简单。简单什么呢?佛的内誓是什么?外愿是什么?我们来认识它,来接受它,来实践它,OK!简单。它这个“修”呢,不是修行,它就是得入,就是在实践佛陀的自他受用,跟这个起修完全不一回事情。

这个起修是什么呢?起步。这个(指:净土)是完成式,完成式的运用,这里面性修是不二的。这个地方(指:圣道),是顺性起修也好,是顺圆解起修也好,是个起修方便。

这个曲线先要看清楚,我们下面再来去认知它。这是很大的一个线、线路,一定要看清楚。

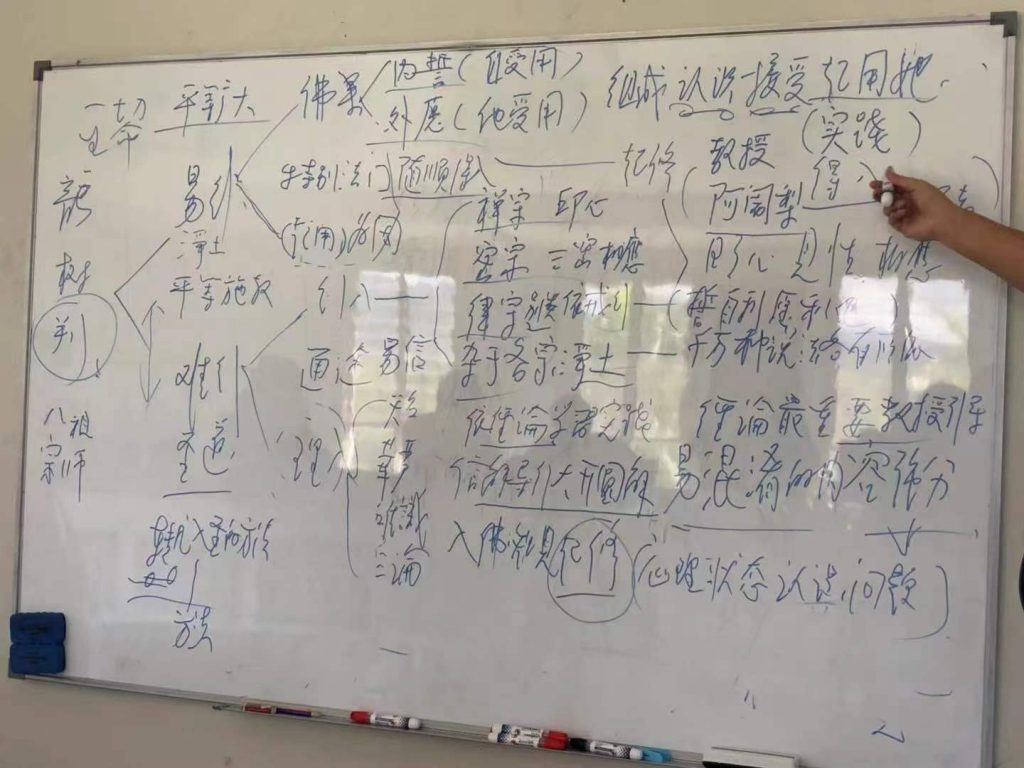

三、形象化地区分净土与圣道的差异(参考图三)

那我们再来区分,你说这个起修跟那个起修(指:净土和圣道),差异究竟在什么地方呢?很重要这一点,后面这一点,才是真正我要画这个曲线,后面这个曲线就很重要很重要了。传承这个东西必须得弄清楚,不弄清楚,我们就不知道咋来。

起修,我们还回到最简单的来说。圣道,不管它怎么的,是明心见性,还是三密相应,还是大开圆解,还是立誓立愿(指:律宗)。因为这个立誓立愿是少部分人的,是不同人群的,不共的,少群体的,它有这个特质,要不然,我把它画到果地上去了,或者说易行道上了。所有的这东西呢,它这个起修很重要,这两个字很重要,起修。这样,就是起修的方便,这是个特质,戒律(等等),圣道,这么多起修方便。

那我们了解了这个净土,我们了解了佛的内誓外愿,去随顺、实践,这是一个性修不二的完成式,这个差异太大了。这只是个起修(指:圣道的起修),这个起修是个很有意思的事情,这个起修。说这个完成式,实际佛的内誓外愿是受用,你看,自他受用,那跟这个起修的差异太大了!大家一定要看到。

这个起修,实际就是以这为因,以这些东西(指:明心见性,三密相应,大开圆解等)为因,来起修;那这个地方(指:净土)是以佛的自他受用为因,这很奇特很奇特的。

我们一定把它还去直线化,形像化,在心里自己有个形像化的东西。

那么,这是个完成式。阿弥陀佛的内誓外愿,他的自他受用,来为我们起修实践的这样一个因,这样一个种子。

种子,种子,因就是种子。大家一定要看到,这个种子是有很大的差异的。

这个(指:净土)是性修不二的受用,自他不二的受用;这个(指:圣道)不是,这是个起修方便。一定要看到这一点,看不到这一点,就很麻烦!

你说,密乘中是不是也含有这些东西?有!教下含有这个,都含有,都要立誓发愿,但是它有这个东西(指:净土有佛性修不二、自他受用的完成式)。

我们一定要把它形象地区分开来。你要是不把它区分开来,你就不能清晰重点在什么。实际,区分就是要清晰它的重点,差异在哪儿。我们来取用这个,它为什么有这个差异呢?来取用点。

这个(指:圣道)取用是起修,我就怎么样起修。这个(指:净土)不,这个是直接讲的完成式的受用。一定要弄清楚这一点。

就像我们说这个“满招损,谦受益”“平等自由”,那个状态是一样的,你要把它曲线化。本来没有这个线,也没有高低,也没有什么平等什么不平等,但我们一定要把它形象地区分,把它区分出来。

区分的要点是什么呢?这个(指:圣道)是起修,所以说有五十二个次第,或者说四十一个次第。

我们都知道智者大师,他这个修行很厉害的,他说自己往生是五品往生,在九品中,他说他是五品往生,实际他依的就是所谓的次第。这个次第呢,我们讲自力,自力与佛、法相应的这样一个状态。他所谓的五品往生,他自身的修持力与佛法相应的状态,他择取了这样一个所谓的自力,自力选择。

自力选择各个不同,各个修行者不同。龙树菩萨举的例子,就像步行者欲达到目的,各人有自己的步行能力,能力不一样,你这个步伐效果不一样,那我们每个人修行的结果都不同。这个是自力、次第修持的必然结果,就是所谓的圣道、次第修持中的一个必然结果。这一点,大家一定要有个概念,起码形象化的东西要有。

这个(指:净土)不一样了,我们来随顺佛的内誓外愿,自他受用为因。我们以前提过,“同享佛果利群生”,为什么同享佛果呢?龙树菩萨比喻,这是舟船,舟船效应,这一群人都被载负着,载负九界,九界都是同船人。这个地方(指:圣道)各有不同。所以这称为佛力载负九界,佛愿摄化九界。

大家一定要把这个曲线看清楚,把它简单化。

这个(指:净土)是佛力载负九界。这个(指:圣道)是各自根据你自己的能力,来择取了不同的一个修持的角度,产生了不同的一个修行结果、状态。这个(指:净土)是同享同用。

所以为什么我们一发愿就是“愿共诸众生,同生安乐国”?大家一定不要小视这个东西,这个言辞是很大的差异的。这个“同生”,就是佛眼中,佛心目中、受用中所看到的法界。这个(指:圣道)是不同的角度、不同的九界众生,各个不同的结果的一个特质。

我们一定要看到这一点。

次第修持绝对是没问题的,自力也绝对没问题的,但是各个不同。这个是十分大的差异,起修的方便虽然是一如的,但是结果各有差异,差异十分大,若说五十二,若说四十一,或者说三十七道品,都可以,这个是没有问题的。

但这个(指:净土)是全体承担。你说,我们怎么能全体承担呢?全体就是性修不二的东西,这个是十分不可思议的东西。我们一想,就会出现一个问题,佛的自他受用你能想象出来吗?你用自己的业报身、业报意,你能体会到佛内誓外愿的内容吗?体会不到。我们只能随顺得入,随顺去实践。随顺,是享受佛果性修不二的内容,来享受这个内容。这一点,一定要知道。

像我们创业的人,千千万万个创业者,各人根据自己家庭背景不同,那千千万万个人呢,各人创业不一样。但要是平等给予,我们都知道一些社会效应,好比说真正的一些社会福利,大家都一样面对的时候,那就是所谓的被载负,平等地给予,平等地来运用。

一定要知道,这个种子是佛自他受用的完成式,性修不二的完成式,来作为我们起修运用的内容。它跟它的差异就这么大(指:净土与圣道)。

因为这一段,接触了特别多的国内的,他们来讲这个,一定要把它们混到一起,越混,讲得自己也用不上力,别人也听不懂。我想,一个形象的区分出现问题了。

那我们来形象地区分。这个(指:净土)是个完成式,这个(指:圣道)是渐次建立的,渐次显现出来的。

这个完成式是阿弥陀佛的依正二报。为什么说往生彼国呢?就是阿弥陀佛的依正二报,他的完成式我们能融入,说的往生往生,像百川归海一样。那个归海是事实,在这个归海中,把这个百川给消融了,那只说归海之事,只说海之事,不说百川之事。

这个地方(指:圣道)只说百川,百川回归的过程,回归不同,有的远,有的近,有的是上游,有的是中游,有的是下游。

这个呢(指:净土)只讲归海,只讲海之事。

这个法呢,讲百川的事,圣道讲的就是百川的事。百川,若中游、若上游、若下游,若浑、若浊,若水大、水小,这里面是这样子。

这个不(指:净土),就是个完成式。

它这个地方(指:圣道)有不同的分别状态,所以九界各异。

这个(指:净土)远超九界的任何一个誓愿说法。

因为像我们学声闻戒的时候,也要立誓立愿,不立誓不立愿,没有一个戒成立的,你不守护这个誓愿,你一个戒都没有。但它这个,有的是为了自解脱,有的是不同的因缘,千千万万个方法吧,但都在立誓说愿。真不真呢?是否真呢?这也是佛教的,这也没问题,但这是很小的群体。好比说比丘是个群体,菩萨是个群体,沙弥是个群体,这个很小。这个戒律,它是区分性的,它不能往那个地方(指:易行道)放。

我们要看到这一点呢,龙树菩萨判圣道与净土不是故意的一个作为,实际是让我们形象地区分这个。因为这个圣道,九界所有的修持,一把就把它投到圣道上去了,就是所谓的转凡入圣的这样一个道上去了,全部把它放到这个地方去了。净土教法不是。

这一点呢,要是区分不开,我们等于遇到净土,没办法学净土。(就像)谦受益,我咋谦虚啊?这个净土,佛的成就咋成就的啊?他讲的内誓外愿、自他受用、性修不二的完成式,就是所谓的佛果,佛的果地觉为因地心。这句话很好讲,但是不了解佛果,现在的人追求功夫,追求种种说法、开悟,来修行净土,他得不到易行,它跟通途的修法是一模一样的结果。这一点呢,大家要看得到。

我们来享受佛果的自受用与他受用,就是他的内誓外愿,来认知,来实践,来得入,这样一个完成式,来回观世间,那就是所谓的利世,这时候再来看世间,回观九界。这不是骄慢,这纯粹就是一个方法,我们大家可以看,是不是骄慢,它对一切众生都是有效果的。

这一点,大家能把它曲线化,一定把它曲线化。要不然我说这花花绿绿的,大家就不知道在讲些啥东西,就把它简洁,简洁那几个点,搞通。

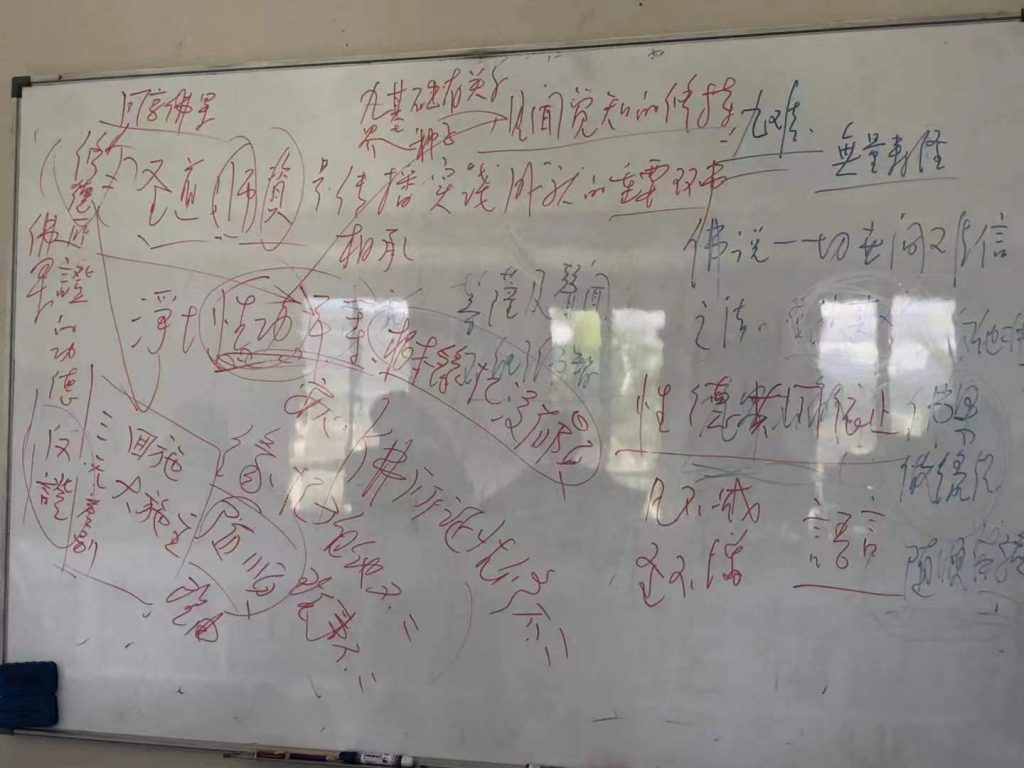

四、佛修德的反证与回施(参考图四)

过去说净土是九个难,佛讲了九个难,可以查一查《无量寿经》。《无量寿经》有讲,遇到净土有九个难,是“难中之难,无过此难”,遇到净土是十分难的。佛这么说呀,佛说一切世间难信之法,“我于一切世间说此难信之法,是为甚难”。他难在什么地方呢?九界不解。你要想用解,解入,开圆解入,或者自己的行持实践去入,难!因为啥?没有佛果的这个缘起,这完全不一样。佛果作缘起是净土的特质,因为佛果作缘起,所以说《无量寿经》就反复地讲,“菩萨及声闻,不能了佛智”,这个地方,菩萨声闻都放在里面了。这是特别重要的一个环节。

我们要了解了这一点,佛果作为缘起,就是自他受用作缘起,内誓外愿作随顺,我们随顺体验,不是自我体验,随顺佛果来作缘起,来随顺体验他的这个自他受用。这个菩萨声闻是没法了知的,不要说六道众生了,六道怎么来理解,那真没办法去讲。

所以佛说“于一切世间说此难信之法,是为甚难”,一定要了解难在哪儿,这个“是为甚难”难在什么地方,就是菩萨声闻都不能了解。要是用菩萨声闻的实践、智慧去了解,是不能的!这个就是它的特质。

所以我们只能随顺佛的果地觉、佛的愿望、佛的自他受用,去实践,去体验,只有这一个门道,这就是它最简单的一个要点。

其他的不一样,我们谈了,开圆解,三密相应,立誓等等等等。因为圣道呢,佛灭以后的圣道师资,现在经常遇到一些人,夸张啊,圣道的师资,大家很容易忽略这个师资环节,这个圣道你没有门路去实践的,因为这个十分重要。实际,圣道的成就就来源于师资,师资相承。没有师资相承,圣道不成立的。现在说圣道,这个师资,师哪里来?资哪里来?难度大,难度超级大。

净土不然了。净土,因为这个性功德(当然有人教育,没人教育也不行),大家是平等的,这个没问题,从根本缘起上没问题。它是一个反面的,反过来的一个作用,用佛果,佛所证的,反证这个平等的功德。因为佛的性修不二啊,佛所证的修德,他反证了什么呢?这个性功德的平等,就是所谓的三无差别。这就是个反证。你说释迦佛也反证了,但你没有直接用佛果啊,你用的是你的修持啊。他反证,这个三无差别。

释迦佛也在讲,但是释迦佛让你因地次第修持的东西,这种圣果的特质,大家看得到的。

净土不是这样的,它就通过佛的修德的反证与回施。他是大施主嘛,他不是上帝,他回施的东西不是上帝,性功德的平等不是上帝。他这个回施的反证是最重要的,他这个修德回施的反证是最重要的一个缘起。

那我们学习佛的常态的教法呢,这个反证的东西我们体会不到,或者说我们直接地去明心见性也好,什么也好,它都在你的见闻觉知中。这个地方(指:圣道)的见闻觉知呢,就是常规的见闻觉知的修持,是常态。

这个地方(指:净土)远超了这个东西,他就回施,让你去接受,随顺。干什么呢?随顺佛的果地觉,这个反证的功德,去实践这个性修不二,佛的性修不二,佛所证的性修不二,自他不二,理事不二。佛所证的东西作为缘起了,这是很重要的一个随顺缘起。

他这个反证很重要。要没这个反证啊,我们很难起步,你只有这个(指:性德),你很难起步。因为性德的根本缘起,明心见性啊,都可以用的,但是它会跟众生的见闻觉知,就是九界的基础,有关系,或者说种子有关系。九界是种子,你这个见闻觉知的种子,在理解、在运用这个东西。

这个不(指:净土),这是运用佛的反证,佛的证德、佛的修德反证了三无差别,把我们推到这样一个安心的地方,再来看佛的修德。实际,我们这个同享佛果啊,同享是佛的修德。性德,你怎么享呢?没法享。同享佛果,享的是佛的修德。因为啥呢?我们有性德的共同依止,性德是一个共同依止,你在凡不减,这个一定是的,在圣不增,这个是一点没问题的。所以我们享受的,是佛的修德给我们带来的内涵,就是性修不二的这种内涵。

所以说,他还是以修德来发起的,以佛的修德作为果地觉为因地心的这个因地心,他反证了这样一个东西,来让我们有随顺的理由。他反证了三无差别,性德的共同依止,他回施佛的这个果地觉。反证很重要。

这一点,大家一定是形象化,我希望不要把它语言化,语言很容易丢失掉,把它形象化。形象化,对我们来说是一个特别重要的过程,就用得上了。就像水往低处流一样,你一想这个形象,就可以了。那我们想想净土跟圣道的差异的那个形象,把内容形象化。可能我是先简单化,后复杂了,稍微复杂一点。

到点了。有时间,我们可以读一读《无量寿经》,因为《无量寿经》讲这东西,讲得特别多,超级多。

发表评论